高知市の中心部、ひろめ市場のほど近くにある「高知大神宮」は、観光地でありながらも地元の人々に親しまれる由緒ある神社です。

ここでは珍しく、境内をニワトリたちが自由に歩き回る光景が広がっており、訪れた人々に驚きと癒しを与えています。

なぜ神社にニワトリがいるのか、どのような意味があるのか。

この疑問を解く鍵は、日本神話に登場する「天照大神」や「常世の長鳴鳥」にあります。

本記事では、高知大神宮の歴史とともに、神使としての鶏の役割や、見どころ、ご利益について詳しくご紹介します。

観光はもちろん、開運スポットとしても注目されるこの神社の魅力を紐解いていきます。

高知大神宮とは?歴史とご利益の魅力

高知大神宮は、高知県における伊勢信仰の中心として長年人々の信仰を集めてきました。

高知大神宮の創建と由来(伊勢信仰・分霊)

高知大神宮は、1873年に創建された比較的新しい神社ですが、その由来は深いものがあります。

三重県伊勢市にある皇大神宮(伊勢神宮)から天照大神の分霊を勧請したことが起源とされ、伊勢信仰を地元に根づかせる拠点として機能してきました。

かつては帯屋町に存在した神宮教会が前身であり、現在の地に移転してからは地元住民の生活と密接に結びついています。

主祭神「天照大神」と相殿神(豊受大神・猿田彦大神)

主祭神として祀られているのは、日本神話における最高神・天照大神です。

相殿には、農業や食物を司る豊受大神、導きの神である猿田彦大神が祀られています。

天照大神は太陽の象徴であり、国家の安寧や家庭円満のご利益があるとされます。

一方で、猿田彦大神は「みちひらき」の神として知られ、人生の転機や出発を後押しすると信じられています。

多くの参拝者が、それぞれの願いを込めて訪れています。

なぜ高知大神宮にはニワトリがいるのか?

高知大神宮の境内では、ニワトリが自由に歩き回っており、多くの参拝者が驚きと興味を持ちます。

鶏が「神使」とされる理由とは?

ニワトリは天照大神の「神使(しんし)」として古くから神道の中で神聖な存在とされています。

特に「夜明けを告げる鳥」として、太陽神である天照大神と深い関係を持ちます。

神の意志を伝える存在として位置づけられたニワトリは、邪を祓い、場を清める役目を担っているとも言われています。

高知大神宮におけるニワトリの存在は、単なる装飾ではなく、信仰の象徴と見るべき存在です。

「常世の長鳴鳥」と天岩戸神話のつながり

日本神話に登場する「常世の長鳴鳥」は、天照大神が天岩戸に隠れた際、神々が再び世界に光をもたらすために鳴かせた鶏とされています。

この神話は、再生や新しい始まりを象徴するもので、ニワトリが縁起の良い動物とされる背景にもなっています。

高知大神宮にいる鶏たちは、この神話と重なり、参拝者に希望や活力を与える象徴として大切にされています。

狛犬ではなく狛鶏!?ユニークな参道風景

通常、神社の入口で出迎えてくれるのは狛犬ですが、高知大神宮では鶏の像がその役割を担っています。

雄鶏と雌鶏が対になって置かれており、神社を訪れた人々の注意を引きます。

このユニークな風景はSNSなどでも話題となり、フォトスポットとしても人気を集めています。

鶏の像は天照大神の神使としての象徴であり、神聖な境内に調和した存在です。

境内のニワトリたちの生態と見どころ

高知大神宮の魅力のひとつが、境内で見られるニワトリたちの自然な姿です。

放し飼いの神鶏たちとの出会い方

境内には何羽ものニワトリが放し飼いにされており、参拝者の足元を優雅に歩いています。

人懐っこい性格の鶏が多く、近づいても逃げることはあまりありません。

朝方には「コケコッコー」と元気な鳴き声を響かせ、神聖な空間に生命の躍動を感じさせてくれます。

この光景は、観光客だけでなく地元住民にも癒しのひとときを提供しています。

境界線を越えない鶏の不思議な習性

高知大神宮の鶏たちは、境内の外へ出ることなく、決まった範囲の中で自由に過ごしています。

この行動はまるで「境界を理解している」かのように見え、不思議な印象を与えます。

特に交通量の少ない神社前の道でも、鶏が道路に出ることは滅多にありません。

自然と神域を守るかのような姿は、神使としての存在感をより一層強めています。

写真スポットや人気の鶏像とは?

境内には多くのフォトジェニックなスポットが点在しており、中でも鶏の像は訪れる人々に人気です。

石造りの雄鶏と雌鶏の像は鳥居をくぐってすぐの場所に設置され、神社の象徴的存在となっています。

また、手水舎や鶏舎も趣があり、写真映えする景観を形成しています。

参拝だけでなく、撮影目的で訪れる人も多いのが特徴です。

「よさこい稲荷神社」も見逃せない!

高知大神宮の境内には、もうひとつの魅力的な神社が併設されています。

商売繁盛・金運アップのご利益

「よさこい稲荷神社」は、商売繁盛や金運向上に強いご利益があるとされ、地元の商人や観光客から厚く信仰されています。

特に金運を招くとして知られる宇賀魂神が祀られており、金色の鳥居が訪れる人の目を引きます。

参拝後に宝くじの当選や取引先との縁が広がったという声もあり、多くの人が願掛けに訪れています。

稲荷神社の歴史と狐の伝説

この稲荷神社は、もともと土佐藩の京都屋敷に鎮座していた由緒ある社で、明治時代に現在の地に遷座されました。

かつては本物の狐が住み着いていたという逸話も残されており、狐と稲荷信仰の深い関係性が感じられます。

社殿には狐像が安置され、訪れる人々に神秘的な雰囲気を与えています。

境内社の宇賀魂神・猿田彦神にも注目

よさこい稲荷神社には、商業繁栄を司る宇賀魂神だけでなく、道開きの神・猿田彦神も祀られています。

猿田彦神は交通安全や進路を開くとされ、新たな事業や転職など人生の転換期に訪れるとよいとされています。

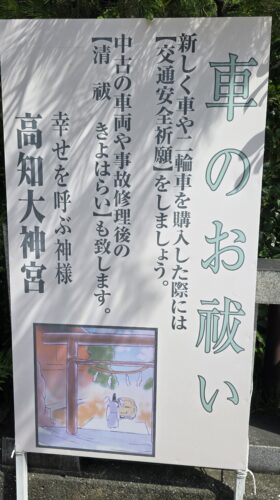

そういえば、高知大神宮前の立て看板に車のお祓いがありましたが、猿田彦神のご利益でしょうか。

高知大神宮のアクセスと周辺観光

高知大神宮は高知城や商店街に隣接しており、観光の途中に気軽に立ち寄ることができます。

高知城・ひろめ市場と一緒に巡る観光モデルコース

高知大神宮は、高知城から徒歩圏内に位置しており、観光ルートの一環として非常に相性のよい場所です。

近隣の「ひろめ市場」では地元の名物であるカツオのたたきや土佐の郷土料理を堪能できます。

歴史とグルメを組み合わせたコースは、初めて高知を訪れる人にもおすすめです。

神社参拝のあとに歴史と食を味わえるのが魅力です。

アーケード街や日曜市もおすすめ

高知大神宮の周囲には活気あるアーケード街が広がり、買い物やカフェ巡りを楽しむことができます。

特に日曜日には「日曜市」が開催され、新鮮な野菜や地元の特産品が並びます。

朝の参拝後に市をぶらつくのも楽しい過ごし方です。

地域の生活に触れながら観光できる点も、訪問者にとって大きな魅力となっています。

神社参拝のベストタイミングと注意点

神社の参拝は午前中が最も清らかな時間とされています。

特に鶏たちは朝の時間帯に活発に動き回るため、神鶏とのふれあいを望むなら早朝の訪問が理想です。

なお、社務所の受付は夕方には閉まるため、御朱印やお札を希望する場合は事前の確認が必要です。

落ち着いた雰囲気を楽しみたいなら平日午前中の訪問が適しています。

よくある質問(FAQ)

高知大神宮を訪れる際、多くの人が気になる疑問について、具体的にお答えします。

高知大神宮のニワトリは触れるの?

境内のニワトリは放し飼いですが、基本的には触ることは推奨されていません。

神鶏として大切にされているため、過度な接触は控えるのがマナーです。

特に小さなお子様連れの方は、驚かせないよう静かに見守るのがよいでしょう。

写真撮影は問題ありませんが、フラッシュの使用には注意してください。

神鶏に会える時間帯や季節は?

神鶏たちは基本的に年中無休で境内を歩いていますが、活動が特に活発なのは朝の時間帯です。

気候の良い春や秋には、日光浴をする鶏の姿を多く見かけます。

真夏や雨天時は木陰や鶏舎に隠れていることもあるため、観察しやすい時間を狙って訪れるのがおすすめです。

晴れた朝が最も鶏たちと出会いやすい時間帯です。

ペット連れ参拝は可能?

境内は比較的開かれた空間ではありますが、ペット連れでの参拝は配慮が必要です。

他の参拝者や神鶏への影響を考慮し、リードを短く持つなどのマナーを守りましょう。

大型犬などは控えた方がよい場合もあります。

神社により規則が異なるため、事前に確認を取ることをおすすめします。

神聖な場所であることを常に意識しましょう。

まとめ

高知大神宮は、伊勢信仰に基づく由緒正しい神社でありながら、境内に放し飼いされたニワトリが迎えてくれるというユニークな魅力を持っています。

天照大神の神使としての鶏の存在は、信仰と神話を今に伝える象徴です。

さらに、よさこい稲荷神社の金運や商売繁盛のご利益、猿田彦大神による「みちひらき」の力もあり、あらゆる願いに応えてくれる懐の深さがあります。

高知市内の主要観光地にも近く、歴史・文化・グルメとあわせて楽しめるスポットです。